はじめに

今回,「土砂災害の解消を目指して」に投稿の機会をいただき,誠にありがとうございます。

全国的に平成の大合併が進められる中,当市も昨年8月1日に四国西南地域の旧宇和島市・吉田町・三間町・津島町の1市3町が新設合併を行い,新しい宇和島市として市政が発足いたしました。

当市の概要等につきましては,これから述べさせていただきますが,当市におきましては,台風による風水害の非常に多い地域であり,さらに近い将来非常に高い確率で発生が懸念されております,東南海・南海地震による災害からの防災対策など,まだまだ行政として行わなければならない施策が多くあると思っております。

どうか,市民,そして国・県・市が相互協力し,住民の安全な生活確保に全力で取り組んでいく所存でございますので,関係各位のご指導をよろしくお願い申し上げます。

1.宇和島の概要

宇和島市は,愛媛県の西南部に位置し,西方は宇和海を通じて豊後水道へと続き,南方は鬼ヶ城連山を背中合わせに高知県と接する人口92, 000人の市です。

市域は,東西38.15km,南北34.94kmの範囲に及び,469.48km2の面積を有しています。

周辺の海岸線は,この地方独特のリアス式海岸を形成し,平安時代の海賊棟梁,藤原純友の本拠地として名高い日振島をはじめとする五つの有人島と多くの無人島があります。

海まで迫る急峻な山々は,起伏の多い複雑な地形を形成し,海岸部の平野や内陸部の盆地には市街地や集落が点在しています。

気候は,瀬戸内地区と太平洋沿岸地区の中間的な区分に属し,年平均気温は,16℃から17℃と四季を通じて温暖です。

年間降水量は,1,300〜1,700mm程度で夏季に多く,梅雨前線の影響や台風の通過が特に多い年は2,500mmを超えることもあります。

私たちのまち宇和島市は,『人と交わり,緑と話し,海と語らうきらめき空間都市』を基本理念に,地域の豊かな自然や個性的な文化を最大限に活かしながら,歴史の中で培われた先進性と創造力でまちづくりを一層推し進め,四国西南地域をけん引する中核都市となることを目指しています。

2−1 丸穂南地区地すべり

当市街中心から西へわずか1kmの丸穂南地区では,平成16年6月10日からの台風4号の強雨の影響により,翌11日午前7時と午後3時の2回に亘って,老朽化したモルタル吹付けの斜面に小崩落が発生して以後,6月14日には斜面崩壊が拡大し,崩土により斜面直下の屋内プール,車庫,住宅の一部に被害が発生しました。

市としては,人命を第一に考え,崩壊斜面にビニールシートを張り,雨水による浸食防止を図るとともに,周辺人家及び通行人の安全確保のため,仮設防護柵を設置するなどの対策を講じました。

6月16日夕方,比較的大きな斜面崩落があったため,斜面直下の住民に避難を促すとともに,崩壊斜面周辺を調査しましたが,斜面上部の農道に土砂の乱れが認められた以外の異常は発見できませんでした。翌6月17日も,断続的に斜面小崩落が続く状況であったため,再度,崩壊斜面周辺を調査したところ,前日の調査箇所に20cm程度のクラックを発見し,地すべり現象を確認しました。このため,地盤変動観測用の抜き板を2箇所,崩壊斜面の夜間監視用の照明灯2基を設置し,24時間体制で監視を行うとともに,同日午後5時に市の災害対策本部を設置し,同5時30分には関係住民22世帯75名に避難勧告を発令しました。

6月19日には,抜き板による変動観測値が3〜5mm/時間,7〜8cm/日の継続的な変動を確認したため,13時00分に避難勧告を避難指示に切り替えるとともに監視体制の強化を行いました。

以後,6月21日12時頃に最大時間変動量が17mm/時間を記録しましたが,それ以降徐々に変動量は減少傾向になり,17時頃には5mm/時間まで低下しました。しかし,崩壊斜面の東側に新たなクラックが発見され,その下方の滑り面末端と思われるところに小崩落の発生を確認しました。

このままの地盤変動量が継続すると,4時間から83時間(約4日)程度で斜面崩壊が発生する危険性が極めて高いと予測されたため,避難住民に斜面崩壊発生の危険度が非常に高まっていることを連絡しました。

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループの上席研究員による現地調査の結果,斜面崩壊の原因は地下水の影響によるものではなく,地盤の劣化によるもので,斜面中腹を頂点とする地すべりであると判断され,地すべり対策事業として,愛媛県による事業実施が決定しました。

地すべりは,その末端が斜面中央下部の変状した石積の位置,頭部及び両サイドが明瞭に連続するクラックにより囲まれる範囲で,長さ,幅とも約60m,また地すべり面の深さは20m程度に及ぶ可能性があるものであり,その対策として,崩壊斜面下部に押え盛土12, 000m3,上部にアンカー工を57本,擁壁工を700m2,地すべりブロック内の排水を促進するための横ボーリングを475m設置する工法に決定しました。

事業手法,対策工法については決定しましたが,地すべり現象に伴う地盤の変位は依然として続いており,地すべり範囲の上方斜面についても,多数の段差や不規則な樹木の根曲がりが広範囲に確認されるなど,非常に不安定な状態であると推測されておりました。当時は,梅雨期でもあり,降雨で変位が加速する可能性が高く,今後の地すべりの進行に伴って,地すべりの範囲が上方斜面に拡大する可能性があり,崩壊斜面の周辺についても慎重に変状の有無を監視する必要がありました。

市としては,周辺住民の安全対策として愛媛県により決定された被害想定範囲を参考に,立ち入り禁止範囲,避難勧告地域,避難指示地域を設定し,避難勧告等の基準を定め,新たに遠距離監視システム(伸縮計)を3箇所,また警報装置等を設置し,安全対策に万全を期すこととしました。

対策事業の実施は,まず,愛媛県が地すべり土塊内に排水ボーリングを3箇所(13本),宇和島市が土塊上部に排水ボーリング3箇所(13本)を9月13日から29日にかけ順次施工しました。

完成後,9月29日の台風21号で総雨量129mm,10月19〜20日にかけての台風23号で総雨量278mmの降雨があり,崩壊の危険性が懸念されたものの,排水ボーリングの効果もあり,大事には至りませんでした。

この丸穂南地区地すべりにおいては,5月28日の斜面崩壊の危険性の報告から9月13日の対策工事実施までの約4カ月間,地すべりによる地盤変動が徐々に進行していくなかで,それを阻止することが出来ないという,自然災害に対する無力さを感じるとともに,市民の財産が危険にさらされている状況を速やかに回避することのできない苛立たしさを感じました。

しかしながら,それ以後は独立行政法人土木研究所の方々の協力や愛媛県の関係者の方々のご尽力により,土地,建物調査,用地交渉が進み,平成17年7月14日には本体工事が発注され,現在,復旧工事が着々と実施されておりますことには非常に感謝しております。

|

|

|

|

| 崩壊斜面 |

頭部付近の変状 |

南側側部頭部付近の段差、段差は約40cm |

|

| 工事中(押え盛土施工中)=平成17年11月現在 |

2−2 伊吹東地区の土砂崩れ

平成16年10月20日,台風23号により午前4時頃から降り始めた雨は,7時頃より雨足が強くなり,時間雨量20mmから40mmの豪雨が正午頃まで続き,総雨量は278mmを記録しました。

この豪雨により,伊吹東地区では正午頃,住宅裏山斜面が高さ20m,幅10mにわたって崩落し,土砂が風呂場の壁を突き抜け,家屋内に流入,一人の尊い生命を奪う惨事が発生しました。

土砂崩れの危険性が発生した場合,我々行政職員は現場付近の住民の方々に対し,注意を促し,状況に応じて自主的に避難行動をとって頂くよう指導してきたところですが,災害予防の広報が行き届いていなかったものと,無念に思う災害でありました。

また,この伊吹東地区の土砂崩れにおいては,予期せぬ時に発生し,生命,財産を奪っていく自然災害の恐ろしさと,日頃からの災害に対する自主予防の重要性を痛感しました。

市では,災害直後から早急な復旧を県にお願いしたところ,県も重く受け止めていただき,現在,「災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業」により復旧工事を実施しているところでございます。

2−3 和霊地区の土砂崩れ

和霊地区は,昭和63年,平成5年の台風など山間部を中心に崩壊を繰り返してきた場所でありましたが,昨年の8月30日,台風16号によって農地,農道の被災により,土石が水と一体となって家屋の一部を壊し,屋内は土砂で埋まりました。

家屋及び周辺部の復旧を進めていた矢先,再び10月20日の台風23号によって同箇所の農地崩落によって土砂が流出し,家屋全壊1棟と周辺道路が被災しました。

幸いにも,雨量情報等により自主避難されていたため,一人の被害者も出すことはありませんでしたが,これにより土砂災害防止法による警戒区域等の指定の必要性を再認識しました。

土砂災害防止法については,平成15年6月の基礎調査打合せから,平成16年度には関係者との協議,説明を行っておりました。

しかし,警戒避難体制の整備が進んでいない状況であり,進展しておりませんでした。

今回の被災を機に「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域等の指定説明会を平成17年7月27日に和霊地区において開催し,地元関係者の同意を得ながら,9月26日に土砂災害(特別)警戒区域の指定を受け,住民への周知を行いました。

今後も住民の生命を守るため,区域指定の意義を住民に理解していただきながら,徐々に追加していき,危険箇所全てを区域指定したいと考えております。

|

|

|

| 台風23号による家屋一戸全壊 |

2−4 知永地区土砂崩れ

知永地区は,昭和63年6月24日の集中豪雨により,東側斜面に発生した土石流で3人の犠牲者を出し,土石流による災害の恐怖は地区住民にとって忘れがたいものとなっております。

この対応につきましては,愛媛県の迅速なご尽力により,平成5年3月に知永新川に2基,東知永新川に1基の砂防堰堤を築造いただきました。

しかし,昨年台風23号の来襲により,11月18日午後10時から降り始めた雨は,11月20日午後5時までに246mm,1時間最大雨量42mmを記録するなど,局地的な豪雨をもたらし,11月20日東知永新川の砂防堰堤の上部で土石流が発生し,堰堤を乗り越えた土砂により,下流の家屋1棟が半壊,3棟が床下浸水するという被害をもたらしました。

また,同時期に北側斜面にも斜面崩壊が発生し,土砂が斜面下家屋付近まで流出し,非常に危険な状況でありました。

幸いなことに住民は,63年に発生した災害を教訓として,危険を感じた場合,自治会を中心とした地域内での連絡網の確立,行政側からの防災無線等による災害情報の伝達等,地元自治会と行政が連携を保ちながら,自主避難を呼びかけ,倉庫や集会所への避難を行って事なきを得ました。

現在,愛媛県のご尽力により,東側斜面に残る今後の降雨時に土砂流失の恐れのある第2堰堤を,災害関連緊急砂防事業で対応していただいておりますが,上流部からの土砂の流下が約3,000m3と予想されるため,更に,第3堰堤築造の計画もしていただいているところであります。

また,北側斜面については,急傾斜地崩壊対策事業で復旧に取り組んでいただいております。

同地区は,2度の被災による経験から,災害に備え,防災性の向上の方策,避難及び住民への情報提供のあり方を再考するために,愛媛県砂防課のご指導を仰ぎ,土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域としての指定を受け,ハード対策とソフト対策両面から,災害に対する危機管理意識の啓発,警戒避難体制の整備,地域住民の生命,身体を守るシステム化に邁進しています。

|

3.避難勧告等の基準

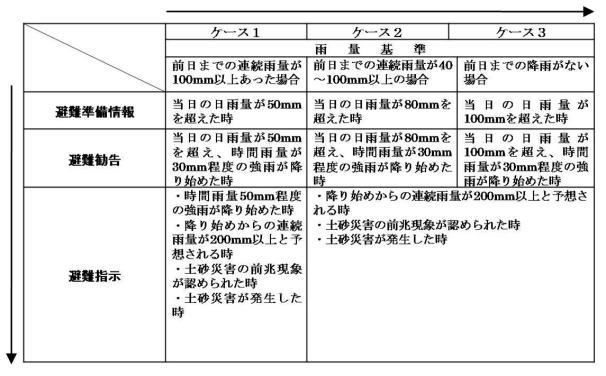

宇和島市では,平成16年の甚大な土砂災害,浸水被害等に鑑み,下の表のような降水量に基づく避難勧告等の基準を設定しました。平成17年台風14号においても同基準に基づき,避難勧告を発令したところであります。 |

※基準に達した時点で、災害対策本部長及び同副本部長が検討して決定・発令する。 |

4.今後の課題

避難情報を住民に迅速・確実に伝える事が課題としてあげられます。避難準備情報,避難勧告,避難指示等の意味合いを住民に周知した上で,区域や判断基準をより詳細にすることが大事であると考えています。

また,避難準備情報段階において,災害時要援護者の方々が避難するわけですが,その範囲及び対象者情報の収集において,個人情報の保護に関する法律及び宇和島市個人情報保護条例との関係が問題となりました。

本年,総務省消防庁の「災害時要援護者の避難支援プラン策定モデル事業」のモデル地区に選定され,災害時における要援護者について検討しました。当初,要援護者の範囲は,各種障害者及び独居高齢者と認識していましたが,実際に要援護者を対象とした避難訓練を行った結果,さらに乳幼児が含まれることが明らかになりました。

また,平常時において要援護者情報をどのように収集するかについては,①手上げ方式,②同意方式,③共有情報方式等がありますが,宇和島市個人情報保護審議会において検討した結果,宇和島市においては,共有情報方式により災害対策本部を設置する防災担当課において,本人の同意の有無にかかわらず,要援護者把握に必要なあらゆる情報を一元的に収集することが適切であり,消防本部,福祉部門等には,当該情報のうち業務上必要最小限の範囲で情報を提供することが望ましいとの答申をいただきました。

さらに,要援護者においては,地域防災計画上の避難施設では本人のみならず,回りの方々に迷惑をかける場合があるので,直接病院に避難することが適切な場合を想定し,医師会との協定を検討中であります。

また,聴覚障害者に対する避難情報の周知に関しては,携帯電話のメール発信,テレビ等の視覚メディア媒体の協力を検討しています。

災害に対し,万全の体制を整えておくことが行政の使命の一つであることに間違いはありません。しかし,大規模災害時に,行政の手が地域の隅々にまで行き届くことには難しいものがあります。自助・共助・公助の中で,地域における共助の力を充実させ,減災に努めることが行政のメルクマールではないかと思います。核家族化と都市化によって,一昔前のような地域を思い,近隣が助け合って生活するという社会性格は薄れてきました。だからこそ,それを補うものを行政サイドで考え,地域の防災力,自治体の防災力を一歩一歩地道に作っていくしかないと思っております。

おわりに

いつ,どこで,どのような災害が発生するかは,予測不可能であります。しかし,その災害の発生をただ待っているのではなく,行政として何が重要なのか,何ができるのかを第一に考え,住民が安全で安心して生活できる環境整備に今後とも全力で取り組んでまいりたいと考えております。 |

|