1.村田町の位置・沿革

村田町は宮城県の南部に位置し,気候は比較的温暖で,100万都市仙台の南に隣接する人口12,817人,面積78.41km2の街です。古くから仙台と山形を結ぶ街道の交通の要衝として紅花や藍の商業活動が栄え,当時の栄華を伝える豪勢な店蔵が現在も街の中心部に残っております。

現在においても東北自動車道IC,村田JCT及びそれらへのアクセス道により本町及び近隣市町で生産される農工業製品の交通の要衝の役割を担っており,蔵の町並みを活かした「くらしとにぎわいとが織りなすまち」づくりをめざしております。

2.平地区地すべり発生の経過 2.平地区地すべり発生の経過

平成16年4月25日地元住民が地割れを発見し,翌日村田町に連絡があり,直ちに宮城県大河原土木事務所,村田町が現地調査,地区内9世帯の緊急避難が必要と判断し,関係住民に連絡しました。

本町においては1週間前から当日まで天気は穏やかで,よもや地すべりが発生するとは予想もされませんでした。5月の連休を前に農作業の準備にいそがしい地域住民は突然の身近な危険性への実感もなく,原因不明の緊急な地すべり発生により避難生活を余儀なくされました。地区公民館等に自主避難完了したのが同日22:00という慌しさでした。

本災害は,農地や宅地,住民に対し直接的被害があったものではありません。発見された地割れから地すべりによる崩土の到達範囲を想定し対策工事を実施したものです。

本地すべりは東北地方ではほとんど例のない「初生型の風化安山岩による地すべり」であり,その困難な災害対策事業を発生から1年8カ月の短期間で完成して頂きました。昨年12月避難勧告を解除し,住民はもとより,町民一同安全,安心に暮らせることができ,宮城県をはじめ本事業の関係者の方々に心から御礼を申し上げます。

|

3.平災害関連緊急地すべり対策事業について

村田町平地区は,昭和61年8月5日の集中豪雨による地すべり災害を機に,地すべり防止区域に指定された区域です。

このうち,本事業箇所は平成16年4月25日に地元住民により大きな亀裂が発見され,その後の降雨などによって地すべりによる滑落が顕著となりました。本地すべりは大規模であり,地すべり想定区域内には民家が位置していることから,災害関連緊急地すべり対策事業として事業採択され,宮城県(大河原土木事務所)により対応して頂きました。

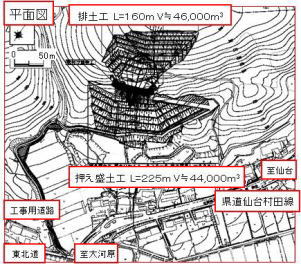

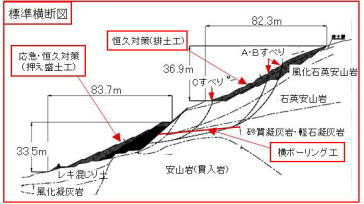

〈事業概要〉

・地すべり規模 延長L=100m,幅W=120m

・対策工概要 排土工V=46,110m3,押え盛土工V=59,600m3

・最大切土高 H=36.9m,最大盛土高,H=34.5m

|

|

|

4.県,町の対応

本事業は宮城県による施工でありますが,本町としては最大限避難住民及び宮城県を支援すべく緊急避難箇所の確保,仮設住宅の建設,民間会社社員寮の借り上げ,移転対象住宅の移転先の交渉,さらには事業地内墓地の移転の交渉等を行いました。これにより住民の不安解消に努めました。

・4月26日 10:00住民から地割れ発見の連絡受ける。13:30宮城県大河原土木事務所,村田町が現地調査。17:00宮城県より町に避難の必要の説明受ける。19:30住民避難説明会。22:00地区公民館等に9世帯が自主避難。警察署等関係機関に報告。

・4月27日 村田町災害対策本部を設置,緊急対応を指示。大河原土木事務所と詳細協議,9世帯に避難指示,避難者への説明会実施。避難世帯に救援物資配布。スポーツランド菅生へ入浴施設提供申し入れ。マスコミ取材が活発化。

・4月28日 避難世帯を含め地域住民への説明会開催。住民健康チェック実施,独立行政法人土木研究所が現地調査。

・4月29日 避難者一時帰宅(町職員状況監視),県道仙台村田線夜間通行止め開始。

・4月30日 新たな亀裂を確認し3世帯に避難指示, 村田町議会全員協議会開催。避難所にNTT により災害時衛星電話設置。これより国,県等の視察が行なわれるようになる。

・5月2日 県道仙台村田線終日通行止め開始。JAみやぎ仙南所有の建物を仮設住宅として無償借り上げ,改造承諾受。当該地区に社員寮を所有する春駒交通㈱に借り上げ承諾受ける。

・5月16日 仮設住宅が完成し避難の5世帯入居。借り上げた社員寮に4世帯入居。

・5月27日 工事用仮設道路着手。

・6月25日 押え盛土工着手。

・8月12日 工事の効果が発現し6世帯の避難指示解除,県道仙台村田線通行止め解除。

・10月28日 応急対策工事完成,避難指示を勧告に緩和。仮設住宅から随時自宅へ移転。

・平成17年3月 最後の仮設住宅入居者が新たな住宅に移転し,全ての世帯が避難生活から解放された。

・平成17年12月26日 恒久対策工事が完成し,住民説明会を開催し避難勧告解除,災害対策本部を解散。

|

|

|

5.おわりに

住民が災害において避難した場合は行政が行うべき対応は広範囲に及びますが,併行して支援の限度の見極めは難しいものがあります。その時々に的確に判断し,さらに予測されることを想定して対応することの大切さを改めて強く感じました。

地球温暖化による異常気象が多発して,集中豪雨,強風も懸念され,今後30年以内に99%の確率で予測されている宮城県沖地震への対応も確立しなければなりません。

改めて地域防災計画を見直し,町民と協働で安全,安心なまちづくりに,今後とも取り組んでまいりたいと考えております。 |

|