○はじめに

肝付町は、鹿児島県大隅半島の南東部に位置し、平成17年7月に旧高山町と旧内之浦町が合併して誕生した、総面積308.12km2を有する人口18,000人の町です。 中央に国見山系が、北部は鹿屋市と隣接し、笠之原台地(シラス台地)や肝属平野が広がっております。また、町の中央を高隈山系や国見山系を源に発する肝属川が流れ、志布志湾に注ぎ込んでおり、東部は志布志湾・内之浦湾の比較的穏やかな海に囲まれておりますが、湾外は直接太平洋に面しており、その荒波で侵食された、美しい海岸線が延々と続いております。一方、南西部は豊富な森林に恵まれ、錦江町等に隣接している大自然豊かなところであります。

気候的には、温暖多雨で陽光に恵まれ亜熱帯性気候に属していますが、夏秋季には例年のように豪雨・台風に見舞われる一方干ばつの害を受けることもしばしばあり、気温は年間平均17.7℃で、降水量は年間平均2,700mm以上、年間を通じて梅雨期から夏にかけて多く、この時期だけでも約60%に達します。特に夏から秋にかけての雨は台風、雷雨に伴う一時的な豪雨が多く水害を起こす原因となっています。

また、高山地域においては、風向により豪雨地帯が大別され、北東の風雨の場合、平野部に雨が多く荒瀬川、境川の増水を来たし、南西の風雨は高山川、本城川の増水を来たしております。

内之浦地域においては、北東の風・東の風・南東の風の場合、国見山系南東斜面に多くの降雨があり、大きな被害をもたらす起因となっております。

|

|

位置図

|

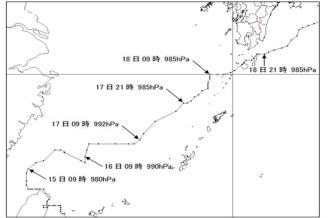

○平成20年9月18日台風13号災害の発生

今回の災害は、肝付町内之浦地区の山の裾野で発生いたしました。

9月9日フィリピンの東海上で発生した台風13号は、暴風域を伴い、北西に進んでおりましたが、15日台湾付近で北東へ向きを変え、九州地方へ近づく恐れが出てきました。台風が先島諸島付近にあった14日頃から肝付町でも雨が降り出し、15日には内之浦地区で16時までの1時間に42ミリの非常に激しい雨を観測いたしました。

また、18日には、台風の接近・通過に伴い、内之浦地区では、昭和13年の大水害以来の豪雨に見舞われ、同日、午前10時20分には県土砂災害警戒情報も発表され、警戒体制を強化しておりましたが、住宅全壊2棟など、甚大な被害が発生いたしました。幸いにも、事前に避難しており、尊い人命に被害がなかったことが、救いであったところであります。

今回の台風13号による内之浦地区の被害状況は、住宅全壊2棟をはじめ、半壊2棟、一部損壊3棟、また町道などの崩壊箇所21箇所、崖崩れ128箇所など甚大な被害が発生いたしました。 |

|

|

台風13号経路

|

○災害発生の起因

雨による土砂災害が大半でありまして、台風の接近通過により、大隅半島には猛烈な雨が降り、時間雨量・1日降雨量ともに内之浦観測史上1位を更新する総雨量514mm、1日総雨量349mmに達し、18日午後7時までの1時間雨量91mm、前後5時間で212mmの猛烈な雨が降りました。

この豪雨により、土砂災害はもとより、道路冠水、床下浸水などの被害も発生いたしました。また、今回2棟全壊の住宅被害のあった津房地区は、土石流危険渓流と急傾斜危険区域の指定を受けている地域で、かねてから土砂災害が懸念されている地域でありました。

○復旧対策

道路の復旧については、雨があがった19日午前0時頃から、生活基盤道路を最優先に、地元建設業者総出による、夜を徹した復旧作業が行われ、大変ご苦労をいただきました。お蔭様で翌朝には、基幹道路のほとんどが、なんとか通行できるようになりました。災害復旧応援協定を結んでいるとはいえ、建設業者の方々には大変なご苦労を頂き、感謝の念に堪えません。

このように、かつて経験のない、大雨による土砂災害が発生しましたが、災害対策本部及び消防団は、雨が小康状態になる午前0時頃まで厳戒態勢の中、警戒巡視を継続しておりました。その後、新たな被害発生の報告はなく、河川の水位も時間の経過とともに減少していき、安堵したところであります。

|

9月18日の雨量推移 |

|

|

全壊した住宅の被災状況。裏山が崩壊し、土砂が住宅を道路へ押し出すように倒壊した

|

|

|

河川の被害状況

|

|

|

道路の被災状況

|

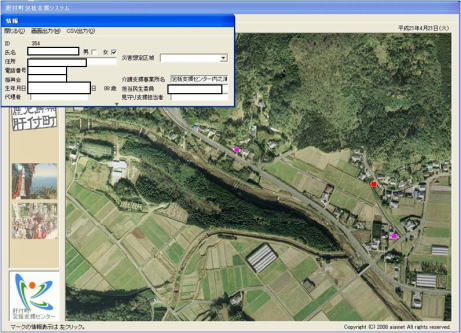

○高齢者等の要援護者対策

本町は、高齢化率35.5%(内之浦地区44.1%)であります。今後、災害の発生が予想された場合、この高齢者等の方々に、迅速に避難していただかなければなりません。この災害時要援護者の避難支援に対応するため、現在「地域ケア体制整備モデル事業」に取り組んでおります。要援護者の情報一元化はもとより、航空写真データに要援護者の所在地・障害の程度・その他の情報などを載せこんだ機能を構築し、災害発生時には、瞬時に活用できるよう取り組んでおります。 |

|

○おわりに

自然の力は、計り知れないものがあります。事前に予測できる気象災害であっても、避難の遅れにより尊い命を落とす方々がいらっしゃいます。情報を早く掴み、すばやく判断して、その結果を早く正確に伝えることが大切だと思います。また、町民の皆様がこれまでの災害を風化させることなく、災害における地域特性を熟知され、日々災害に対する備えを怠らないことが、最大の防災に繋がると思っております。

本町も今回の災害を教訓に、住民との協働による、防災体制のさらなる強化に努めてまいりたいと思います。

|

|