1.はじめに

三条市は、人口約10万4千人で、新潟県のほぼ中央に位置し、東には緑豊かな森林が福島県境までのび、そこを水源とする清流五十嵐川が市を横断する形で流れ、日本一の大河・信濃川に合流しています。西側にはその信濃川の沖積平野が広がり、桃・梨をはじめとする果樹栽培や稲作を中心とした豊かな穀倉地帯が広がっています。さらに、古くから「金物のまち」として知られ、その歴史は江戸時代、時の代官が五十嵐川の氾濫に苦しむ農民を救済するため、江戸から釘をつくる鍛冶職人を招き、農家の副業として和釘の製造を奨励したのが始まりです。現在では、その伝統を受け継いだ技術により、大工道具、作業工具や包丁は、代表的な特産の一つとなっています。

また、鉄道では上越新幹線、信越本線、道路では北陸自動車道、国道8号がそれぞれ首都圏、関西圏に連絡しており、交通アクセスには比較的恵まれています。

2.平成23年7月新潟・福島豪雨に伴う災害対応

2.1 平成23年7月新潟・福島豪雨

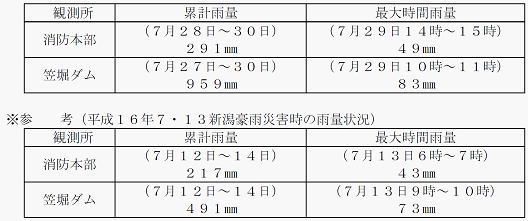

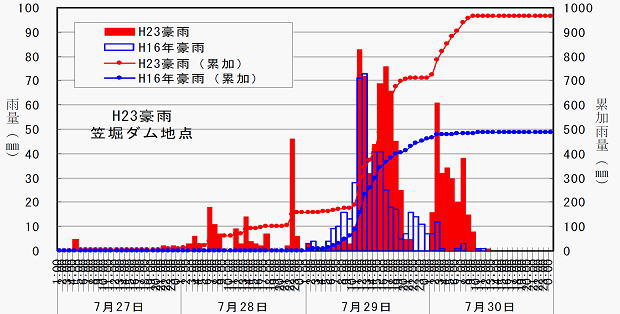

平成23年7月28日から30日にかけて、「平成16年7月新潟・福島豪雨(7.13水害)」を上回る記録的な大雨となり、新潟県や福島県会津地方を中心に河川の洪水災害や土砂災害が発生しました。三条市でも笠堀観測所(国交省)で総雨量1,006mmに達する豪雨により、市内各所で土砂災害が発生するとともに、五十嵐川をはじめ一部の河川で決壊や越水による洪水災害が発生しました。人的被害は、死者1名(市街在住)、軽傷2名に及び、住家被害は、全壊10棟、大規模半壊2棟、半壊398棟、床上浸水13棟、床下浸水1,523棟、その他浸水被害が279棟(平成24年6月25日現在)という甚大な被害となりました。

|

2.2 雨量

|

|

|

平成23年7月27日〜30日の雨量

|

|

2.3 災害対応の主な経過

[7月29日]

・12時50分 五十嵐川の水位が上昇し、今後も水位の上昇が予想されるため、災害警戒本部及び支部を設置

・13時25分 五十嵐川の水位が上昇し、今後も水位の上層が予想されるため、災害対策本部及び支部を設置

避難準備情報発令(嵐南、嵐北、井栗、本成寺、大崎、下田地区の30,151世帯)

・14時45分 現地対策本部を設置(下田庁舎内)

・15時20分 市内全域に避難準備情報を発令(34,542世帯)

下田地区(曲谷、小外谷、新屋の141世帯)に避難勧告を発令

・15時40分 大島・栄地区を除く市内全域に避難勧告を発令(30,151世帯)

15時55分 県知事へ自衛隊派遣要請

18時10分 市内全域に避難勧告を発令(34,542世帯)

[7月30日]

・5時00分 五十嵐川右岸側150m決壊を確認(江口地内)。(その後、300mに亘る決壊であることが判明)

・5時30分 下田地区全域に避難指示を発令(2,946世帯)

・15時10分 下田地区を除く市内全域の避難勧告を解除

・19時43分 県知事へ自衛隊の撤収を要請

[7月31日]

・10時25分 下田地区現地対策本部を解散、下田地区全域に発令していた避難指示を解除、災害対策本部は復旧対策本部に移行

[8月3日]

・14時00分 復旧対策現地本部を設置

2.4 土砂災害の発生状況

牛野尾谷地区(遅場、葎谷、濁沢、早水、牛野尾の各集落)に累計で約1,000mmの降雨があり、土石流危険渓流からの土石流により住宅4戸全壊、6戸一部損壊を始め、物置・倉庫等9棟が全壊するなど地区全体が未曾有の大被害を受けました。

当該地区の自治会長においては、様々な警戒情報や避難準備情報が発令・発表される中、地区内の異変をいち早く察知し、住民に対して自らの危険を顧みず戸別に避難所への誘導の呼びかけを幾度にわたり実施しました。

その間、地区外避難所への経路が土砂崩れにより通行止めになったことから、地域が一体となって市指定の避難所を自主運営し避難者を受け入れるとともに、各々の集落集会所も避難所として開設し、地区内の消防団員と連携をとり災害時要援護者をいち早く避難させるなど地域全体で対策を講じました。

これらの活動により当該地区(牛野尾谷5集落)の自治会で構成している五ヶ会が、土砂災害防止(全国の集い)で平成24年度土砂災害防止功労者表彰(国土交通大臣)を受賞したところです。

[7月28日]

・6時44分 大雨警報(土砂災害)発表

・22時39分 土砂災害警戒情報発表

[7月29日]

・13時25分 避難準備情報発令

・14時00分 自治会長が地区内を2、3度回り、避難を促す

・14時00分頃 地滑り発生

・15時00分頃 目隠沢で土石流発生

・15時40分 避難勧告発令

・22時00分 自主避難終了

[7月30日]

・5時30分 避難指示発令

・7時30分頃 中の沢で土砂災害発生

[7月31日]

・4時52分 土砂災害警戒情報解除 |

|

| 中の沢(三条市牛野尾)土石流災害 |

3.災害復旧への取り組み

土石流が発生した中の沢、目隠沢、早水沢、浦ノ山沢、カツラ沢の上流部には不安定土砂が堆積していることから、土砂災害の拡大を防止するため、市はただちに県に防災対策をお願いしたところであります。その結果、災害関連緊急砂防事業を採択して頂き、砂防堰堤6基が整備されることになっています。

このほか、遅場地内の地すべりや八木向地内の急傾斜地崩壊につきましても、災害関連緊急事業により、整備されることになっています。

これらの災害におきましては、国土交通省や新潟県をはじめとする関係機関の方々には迅速な対応をしていただき、大変お世話になりました。誌面をお借り致しまして、厚く御礼を申し上げます。 |

|

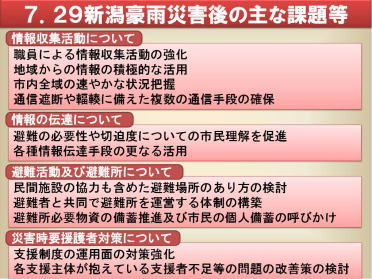

4.平成23年7月新潟・福島豪雨災害対応に関する検証

昨年発生した水害においては、平成16年以降に行った様々な対策により、総体的にみると平成16年7月の新潟・福島豪雨災害の教訓を活かしながら、水害対応マニュアルで定めた役割分担に基づいて、同報系防災行政無線等での情報提供や支部と自治会長や民生委員との電話連絡により連携を図ることにより、避難情報の伝達や災害時要援護者に対する支援活動等の実施において有効に機能したと考えております。

また、山間部の地域では土砂災害や家屋の流出等、甚大な被害が発生したにもかかわらず、人的被害が最小限に抑えられたのは、地域コミュニティによる共助活動によるものに外ならないと考えており、改めて地域による共助活動の重要性を認識させていただきました。

他方で、災害対応を通じて問題点や課題について調査及び検証を行い、改めて今後の災害対応の強化を図る必要があると考え、三条市の防災対策総合アドバイザーである群馬大学大学院の片田教授のご協力の下、自助・共助へのアンケート調査及び公助を含めた詳細な検証を実施しました。

検証では、平成16年7月新潟・福島豪雨災害時には避難勧告発令エリア内にお住まいの方のわずか21.9%の市民の方にしか避難情報が伝わらなかったのが、情報伝達体制の整備により92.6%の市民の方にお伝えできたことをはじめ、市民の皆様が自らの判断により安全な避難行動を取っていただいたことなどが明らかとなりました。

しかし、その一方で、情報収集活動、情報伝達、避難所及び災害時要援護者支援等について、新たな課題が浮き彫りとなりました。 |

|

|

|

5.おわりに

三条市では、7年間の内に2度にわたる豪雨災害を経験し、市などの公的機関が行う公助だけでは何一つ満足な対応ができないということを痛感させられました。また、同時に自助・共助という市民一人ひとりの力や地域の力の重要性・必要性を強く認識しております。

そのため、昨年の水害による検証から明らかとなった課題について各種対策を実施し、自助・共助・公助がそれぞれの役割分担をしっかり果たすことにより、より一層の地域防災力強化を図ることにより、災害に強いまちづくりを進めていきたいと考えております。 |

|