1.上越市の概要

上越市は,平成17年1月1日に14の市町村. (上越市,安塚町,浦川原村,大島村,牧村,柿崎町,大潟町,頸城村,吉川町,中郷村,板倉町,清里村,三和村,名立町)が合併し,現在に至っています。 人口は約20万人で,新潟県の南西部に日本海に面して位置し,総面積は973.61k㎡,そのうち約68%が中山間地域となっています。

古くから交通の要衝として栄え,現在も重要港湾である直江津港や北陸自動車道を始め, JR北陸本線, JR信越線,ほくほく線と複数の主要鉄道を有するほか,平成27年春に開業予定の北陸新幹線や上越魚沼地域振興快速道路などのプロジェクトも進行し,これらが完成すると,三大都市圏を短時間で結ぶことができる陸・海の交通ネットワークが整った有数の地方都市となります。

また,気候は四季の変化がはっきりしており,冬期に降水量が多く快晴日数が少ない典型的な日本海型気候で,冬期には日本海を渡ってくる大陸からの季節風の影響により大量の降雪があり,海岸部を除いた地域は全国有数の豪雪地帯となっています。

今回,地すべりが発生した板倉区(旧板倉町)は,古くから地すべりの常襲地帯で,中山間地域のほほ全域が地すべり防止区域の指定を受けています。 昭和63年には,全国初となる国の農林水産省直轄地すべり対策事業の採択を受け,長期にわたり大規模な対策工事が行われました。 |

|

また,板倉区には,地すべりを止めるために人柱となった旅の僧の伝説が史実として裏付けられた甕(かめ)と人骨を安置している「人柱供養堂」のほか,地すべりや自然災害について学べる日本で初めての本格的な「地すべり資料館」など,地すべりに関する多くの史跡や施設があります。

|

2.災害の概要

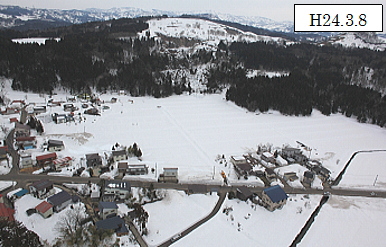

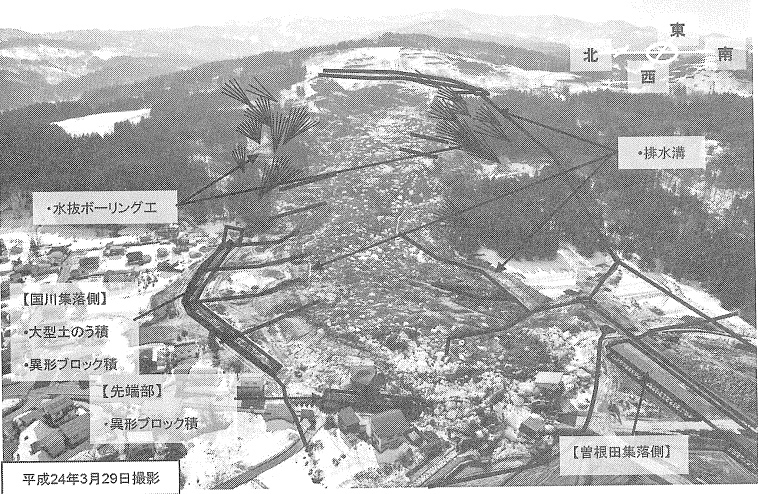

平成24年3月7日,午後1時50分頃に板倉区国川地内の山間部で発生した地すべりは,翌8日には,押し出された土砂と雪が平野部まで達し,新潟県は土砂災害防止法に基づく緊急調査に着手し,地すべりでは全国初となる土砂災害緊急情報を午後5時に発出しました。

上越市ではこの緊急情報を受け,午後5時30分に被害が想定される区域の10世帯39人に対し避難準備情報を,同日午後9時5分には避難勧告を発表し,その後も県の緊急情報を基に,避難勧告区域を拡大し,最大21世帯83人を対象に避難勧告を発表しました。

8日以降も地すべりは動き続け, 10日午前2時頃には住宅地にまで達し,住宅4棟を含む家屋11棟を押し流しました。 早期の避難勧告の発表や関係機関による迅速な応急対策により,幸いにも人的被害は回避することができましたが,家屋11棟が全壊したほか,下流域の水田約2,300haに用水を供給する「上江幹線用水」が埋没するなど,家屋,道路,農地,農業用施設,上下水道,共同墓地などに甚大な被害をもたらしました。

最終的に地すべりの規模は,幅約150m,延長約500m,移動距離約250m,深さ約20m,移動土砂量約75万㎥に及びました。 当市は全国有数の豪雪地帯でありますが,この年は市内の最高積雪深が568cmに達し,全市に災害救助法が適用されるなど,記録的な豪雪に見舞われました。 地すべりが発生した当時,国川地区においても積雪が2mを超え,専門家は,融雪水がこのような移動距離の長い地すべりを発生させた一因であるとの見解を示しており,改めて自然の脅威を痛感したところであります。

|

被災までの航空写真

|

|

|

|

| ・地すべり延長 L=500m ・地すべり幅 W=150m ・地すべり深さ(推定)T=20m |

| ・推定土砂量 V=750,000㎥ ・移動距離 約250m |

| ・移動速度 15.0m/h (3/9 15:00~3/10 2:00 11時間で165m移動) |

3.復旧の状況

新潟県からは,発災後,国川集落を防護するための大型土のう及び異形ブロックの設置のほか,地すべりが一般県道三和新井線を越えて下流の曽根田集落に及ぶのを防ぐための導流堤の設地など,緊急対策を進めていただきました。

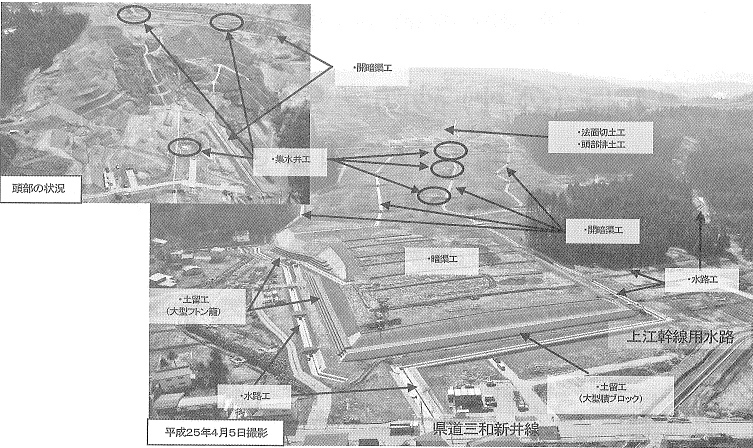

現在は,恒久対策として,国の災害関連緊急地すべり対策事業を活用した対策工事が新潟県により着実に進められており,昨年度の降雪期前に概ねの対策工事が完了しております。

また,下流域の2,300haの水田を賄う上江幹線用水路が土砂埋塞により使用不可能となったことから,営農活動に支障が出ないよう,新潟県と工事施工協定を締結し,応急的な仮用水路の設置及び水路の本復旧に取り組みました。

今回の災害では,幸い人的被害は発生しなかったものの, 4世帯の方が自らの目の前で住宅を失うという過酷なものでありました。 被災された皆さんは今も公営住宅等で生活をされており,これまで住宅の再建に向けて説明会や個別訪問などを実施し,ご希望を伺うなど,でき得る限りのサポートを行ってまいりました。

最終的に,被災された4世帯のうち3世帯の皆さんが,被災を受けた土地ではなく,国川集落周辺にまとまって移転することを強く希望されたため,上越市においても,上下水道のインフラ整備について支援していくことを決定したところであります。

地元の国川集落では,災害関連緊急地すべり対策事業が進む中,工事後の被災地の全体像が見えてきた平成24年12月頃から,町内会長を中心に工事終了後の土地利用の検討が行われています。

被災した農地約1.5haについては,平成25年5月に,押し出した土砂の整地が終わり, 8人の地権者に土地が引き渡されました。 地権者の皆さんは,整備後の土地を荒らさないよう,組合を立ち上げて共同で畑作に取り組むこととし,今年は,バターナッツかぼちゃ約0.1haとそば約1.4haの作付けを計画しています。

また,崩壊した斜面部分約6haについては,一刻も早い緑の回復を願いながらも, 20年後, 30年後の姿を思い描きながら,将来の子どもたちの世代に残してあげられる里山づくりを目指して,地権者の皆さんの話し合いが続けられています。

上越市では,これら地域の皆さんの主体的な取り組みを,側面から支援していくこととしています。

|

|

| |

応急対応の状況

|

|

|

|

|

国川集落側

異形ブロック堤及び大型土のう |

先端部 異形ブロック堤 |

曽根田集落側 導流堤 |

| |

|

|

|

対策工事の状況

|

4.おわりに

今回の地すべり災害に際し,国,新潟県並びに工事関係者の皆様には,発災直後から24時間体制での監視を始め,異形ブロックや導流堤の設置など,昼夜を関わず迅速な応急対応をしていただきました。 ここに改めて深く感謝を申し上げます。

また,地元国川集落の自主防災組織の皆さんは,いち早く自ら集落に災害対策本部を立ち上げられました。 地元住民と行政機関との調整や対策工事に伴う土地の使用などの協力要請や避難に伴う家財の搬出に取り組まれたほか,応急対応にあたる皆さんのために炊出しを行い,高い雪の壁に囲まれて見通しが利かない田んぼの中の迂回道路の安全確保のために,交差点の角々で旗を持って立哨されるなど献身的な姿がありました。

地域が一丸となって大災害に立ち向かい,取り組まれたことに対して,深く敬意を表するとともに,市民の力,地域の力の大きさを目の当たりにし,その力を地域防災に活かしていくことの必要性をあらためて強く認識したところであります。

さらに,今回の地すべりは,地すべり防止区域に指定されていない,俗に“白地”の地域で発生したものであったことから,「災害はいつ,どの場所で起きてもおかしくない,むしろ起きるものである」と再認識をいたしました。

今後とも,災害発生の兆候の早期発見に努めるとともに,積極的に情報を提供し,地域や個人が土砂災害に適切に対応できるよう,最大限の「知らせる努力」をしてまいりますので,国・.県のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

|

|